خلال ثماني سنوات ظل يستحضر أحلام اليقظة من مخزون الذاكرة، حول تجربته كمغربي اضطر إلى المنفى في اسبانيا، بعد انتفاضة يناير 1984، وبسبب الحكم الغيابي ثلاثين سنة سجنا، وجد نفسه مقيما/متجولا في الغربة التي تحولت لديه إلى مواطنة ثانية هناك، ولما رجع إلى الوطن الأول وجد نفسه وسط منفى ثانٍ، فالعمر منشطر بين بلدين، المغرب من قبل (23 سنة سنة)، واسبانيا من بعد (16 سنة). وخلال العودة إلى مرتع الطفولة واليفاعة والشباب في أولى الخطوات الجامعية، وجد نفسه أنه عاش هناك أحسن فترات عمر المواطنة المناضلة (ما بين 23 سنة و39 سنة) عنفوانا وخصوبة والتزاما. ولأن مكان الطفولة هو التربة الخصبة لكل الأشواق والأوجاع والأفراح الأولى والأتراح المختبئة التالية، فقد اختمر عصير المنفى مدة 13 عاما في مرتين الثانية. لينهمر سيل الكتابة والذي لم ينقطع إلى اليوم.

عندما يكون قارئ رواياته محظوظا، تسمح له الصداقة بالاطلاع على منحنى التحولات في حياة الروائي، من البؤس المادي واستحضار حكمة المربي فالتدرب على لغة بلد المنفى ثمّ الكفاح من أجل موطئ قدم اعتباري مستحق للمغاربة في العالم، إلى الجولات المكوكية بين المدن الاسبانية وعبر بلدان أوربا وأمريكا اللاتينية، ما بين استراحة المحارب ومهام النضال، تتشعب العلاقات وقضايا الطبقات المنتجة والفئات المكافحة، عبر أشكال التعبير وصيغ المفاوضات وجدران المآزق، والحلول الممكنة.

تلك مسافات السباق مع الزمن لتحقيق الذات الجمعية والفردية. ومعها في نقط وصول العمر إلى نصف قرن، يصبح الدماغ على بينة منا تختزنه الذاكرة. ليس كل من اختزن التجارب المتنوعة حلوها ومرها، في آفاق العالم قادراً على تحويل مخزون الماضي إلى مقروء في الحاضر والمستقبل. فإفراز الشعوب للنخب لا يأتي بالحظوة والهدية، بل يأتي بالقدرة على تنظيم الوقت بين استهلاك اليومي للغلاف الزمني من العمر، وبين مستوى أرقى بصنع مرايا مفتوحة على الجمهور حيث يرى الناس حيوتهم الفردية عبر المكتوب. والمكتوب/المقروء حزمة إرادة قوية عكس “المكتوب” المكبل للإرادة.

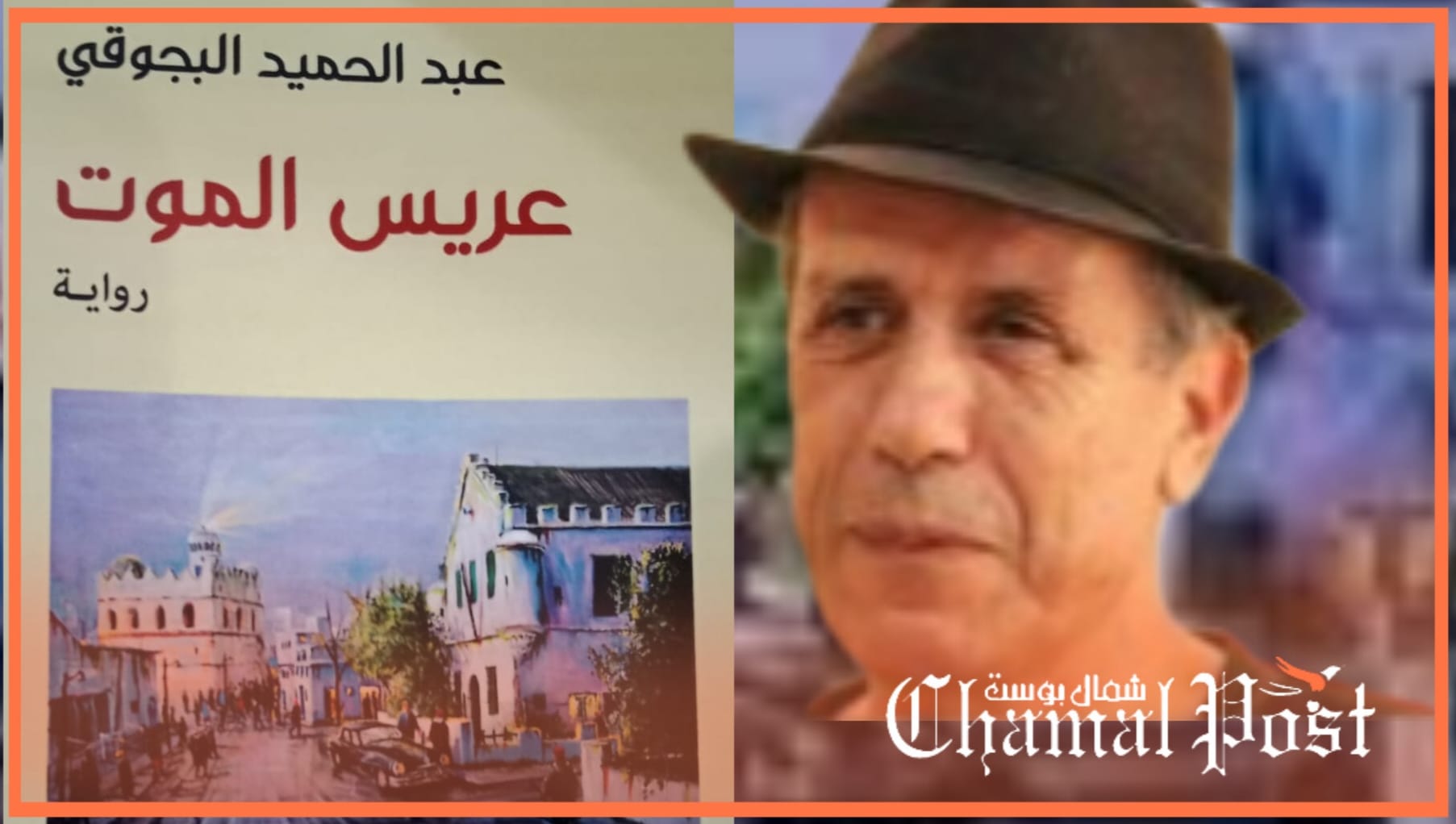

الروائي عبد الحميد البجوقي قبل كل توصيف حزمة إرادة لا يتناقص صبيبها مع الوقت. يكاد يشبه كتلة مشتعلة من المواطنة الحديثة المنتظمة الفعل. ففي عشر سنوات أنتج خمس روايات. بمعدل رواية كل سنتين. ومن ينكب على المسافة الفاصلة الواصلة بين شمال المغرب واسبانيا/مدريد. وإذا كان في الإمكان تلخيص الحداثة بين فورة الحرية والدفاع عنها في النصف الأول من العمر، فالوجه الثاني لملخص الحداثة وهو توأم الحرية وعصارة النضج، أي المسؤولية.

القارئ العادي، عندما يتمعن الروايات الخمس وعندما يقارن بروائيين من أمثال التركي عزيز نيسين الذي عاش المنفى في الاتحاد السوفياتي، أو حتى إلياس كانيتي، الذي انتقل من أوربا الوسطى ليعيش في انجلترا الذي لا يعلم عنه القراء سوى رواية “أصوات مراكش” وكذا كتاباته حول كافكا. ليصبح من بعد من حملة جائزة نوبل

والمتأمل في الرواية الخامسة الصادرة سنة 2023، “عريس الموت” يجد المؤلف عبد الحميد البجوقي، ينتقل من ذاكرته الشخصية (خلال الرويات السابقة) إلى منجم “قرية” مرتين (مرتيل)، الشاطئية المحاذية لتطوان الجميلة. ومن المعلوم أن الشعب الاسباني، يتناسى حضوره الاستعماري لمدينتي سبتة ومليلية منذ قرون واحتلال دولته لشمال المغرب وصحرائه الساحلية طيلة…ليعاتب حضور المغاربة في الجانب الفرنكاوي الدكتاتوري، فقد اشتغل فرانكو قبل وخلال الحرب الأهلية على ضم فرق مغربية أمالت موازين القوى ضد الحكومة الشرعية ساعتها لفائدة الانقلابيين العسكر اليمينيين.

ومثل ما نرى اليوم في ميدان كرة القدم دور المغاربة في تقوية حظوظ الفرق الاسبانية التي يلعبون في صفوفها (مثال بونو والنصيري في اشبيلية)، كذلك حظ الاسبان في القضايا الكبرى والأحداث التاريخية الإسبانية التي يكون المغاربة فيها طرفا.

ولأن الروائي عبد الحميد البجوقي عاش أوج تنشئته السياسية والنضالية ممزوجة بالتجربتين المغربية والاسبانية، فهو يلم إلماما حصيفا بالعُقَد المستعصية عن الفهم لدى النخب الاسبانية تجاه المغاربة. ولأن اطلاعه من الغنى فقد نسج نهر الكلمات الجارية عبر 196 صفحة بمعطيات فائقة الخصوبة. بحيث استل الظواهر الغائرة في مسام الحرب الأهلية، وغيّر النظرة السائدة عن الدور السلبي الذي روّج له الاسبان بغلفيتهم الاستعمارية لابتزاز المغرب رفقة أشقاءنا على الحدود الشرقية بصدد استرجاع أقاليم الجنوب.

في رواية “عريس الموت” بطل الرواية عبد الرحمن الملقب أليخاندرو، بدأ حياته شابا مغربيا في الريف، ثُمّ تَمّ تجنيده من طرف النخب السياسية المغربية، في صفوف الجيش الفرنكاوي في الحرب الأهلية، تجري حوادث الحرب الاهلية ويصادف أسيرات شابات جميلات اسبانيات، لحظات ضمير وشوق وتوق إلى الحقيقة، يهرب من جيش فرنكو…. يتحول إلى مقاوم مغربي ضد الوجود الاستعماري الاسباني نفسه. فيجد القارئ تلك المواصفات في نبل الإنسان الذي يتعلم من مرارة تجارب الحياة.

تحضر المرأة البطلة الاسبانية من المقاومات اليساريات ضد الجيش الفرنكاوي، روصاريو التي توجد سجينة في قبضة عبد الرحمن، لكن طريقة تفكيرها وتعبيرها وتصرفها كمناضلة اسبانية ضد الانقلاب العسكري اليميني، تفتح أعين عبد الرحمان الجندي المغربي، سجّانها، على عزة نفس وإباء وإيمان بقضية عادلة. كان عبد الرحمن بطل الرواية قد عاين أساليب التوحش التي مارسها جنود فرنكو وحلفاؤه قساوسة الكنيسة ضد السجناء الأبرياء لمجرد الشك في نزوعهم نحو الحكومة اليسارية الشرعية… فاكتشف عبد الرحمان أن أهله المغاربة مغرر بهم في حرب هم حطبها ولا ناقة لهم فيها ولا جمل. واكتشف كيف اشتغل العسكر الفرنكاوي بالمغاربة لتقتيل أهلهم الاسبان.

تفتح رواية “عريس الموت” مخيلة القارئ على نشوء العلاقات الإنسانية من حب وزواج وملح طعام وعيش مشترك من صلب معمعان الكفاح من أجل القضايا العادلة. بل وتفتح عينه على أشكال من السلوك الغريب المنحرف عن التوجهات الاجتماعية السائدة في مجتمع محافظ. كما تسجل الرواية سلوك السياسة في وضع استعماري، من مساومات وعلائق تخابر غريبة ومسالك بعيدة عن العيون لتنفيذ عمليات اعتقال أو اختطاف. سواء فيما بين الاسبان وغرمائهم أو لفائدة المقاومة المغربية المغربية ضد الاستعمار. بحيث ينسج الروائي مؤلف “عريس الموت” مشاهد حيث عيون السلطة والاغتصاب والانتحار و”العلاقات الخطرة” (بصيغة الرواية الفرنسية الشهيرة)… مما يعطي القارئ مشاهد مفاجئة ومنعطفات مكثفة ومتناقضة. فيها الغراميات والبوليسيات والاستمالة والاحتراز حد الموت خوفا أو المغامرة جرأة. مما يستل سلوك البطلين عبد الرحمن وزوجته روساريو من حمأة التوتر والنذالة الخائنة إلى نبل الصمود المغامر من أجل الإفلات من البطش المتربص. تقرأ الرواية وكأنك تعيش انتقال لا ينتهي لبطلين ليفلتا بجلدهما وفيهما ومعهما القضية العادلة، سواء للإفلات من الحرب الأهلية أو لصيانة أعمال جرئية لفائدة المقاومة المغربية ضد الاستعمار الاسباني.

تركيب ملفت جديد بديل للصورة المذعنة التي تركها الوطنيون القدمى عن مشاركة المغاربة في الجانب الظالم للحرب الأهلية الاسبانية. تشير الرواية إلى عبد الخالق الطريس والأمير شكيب أرسلان. وإذ يؤكد العروي في أحد كتبه (Esquisses Historiques)، أن كتابة تاريخية قابلة للمراجعة بحيث تظهر معطيات جديدة أو تتغير الحاجة من طرف الأجيال التالية لتغيير زاوية النظر إلى نفس الحدث. ولأن الرواية تعالج حوادث جرت في فترة مطلع الحرب الباردة (1953) بحيث يدور الحديث عن مضاعفات نفي السلطان محمد بن يوسف، وبروز موقف واضح لا يخاف ولا يخون وموقف ثان يقوم على “انتهاز الفرص”.

ولمراجعة موقف الوطنيين في الشمال آنذاك، يقتضي السياق الانتباه للنزوع العام لدى النخب العرب لمساندة الفاشية والنازية في كل من اسبانيا وألمانيا كما لو كان هيتلر وفرنكو بديلين عن الليبراليين الاستعماريين في فرنسا وانجلترا. تلك فرضيات تمر الرواية على سردها في السياق الإبداعي بلا حمولة ايديولوجية، لكنها مثيرة للانتباه والمراجعة.

عندما كان المؤرخ الراحل ابن عزوز حكيم في أوج عطائه قيد حياته، سئل ذات مرة عن المصوغ الذي سمح لقادة الحركة الوطنية في الشمال بالمشاركة في تعبئة المغاربة لفائدة فرنكو في الحرب الأهلية الاسبانية؟ فأجاب كون شعار الوطنيين المغاربة كان في صيغة الدعاء المشهور= اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. بمعنى تقاتل الاسبان فيما بينهم يضعف المستعمر الاسباني تجاه الشعب المغربي وهو حينذاك تحت الحماية الاستعمارية الاسبانية. من المعروف أن اسبانيا احتلت الجزء الشمالي من المغرب دون أن يوجد عقد بينها وبين السلطات المغربية بهذا الصدد، لذلك، دخلت الشمال بدخول فرنسا المغرب وخرجت بخروجها سنة 1956، كما لو كان وجودها الاستعماري مجرد استعمار بالمناولة وشكل من أشكال تدبير استعماري مفوض لها من فرنسا.

مثل أي فيلم سينمائي ينقل المتلقي عبر المشاهد واللقطات الى مدن ومناطق مغربية (مرتيل، تطوان،الريف، طنجة) واسبانية (باداخوس حيث مشاهد الحرب المؤلمة، مدريد حيث المتابعة المخابراتية، أليكانطي وقادس للعبور والافلات في رحلات برية وبحرية)…ولأن الروائي مسافر محترف فقد نقش الزمن في مخيلته مواصفات الأماكن في احوال الفرح والحزن، والطمأنينة والترقب المخيف.. حيث يتمطط الزمن النفسي أو يسرع مثل البرق…

من عاش سنوات الرصاص في السبعينات ومخاطرات العيش والتموقف الصعب يجد في الرواية كيف عاش بسطاء الناس مواقفهم السياسية متضامنين في حركية متضامنة بين جدران عالية من الصمت والكتمان. عبد الكريم البطل في الدور الثاني، انجر الى قلب الأحداث لطيبة في نفسه لم تتركه فريسة لامابالاته الاعتيادية. بل انجر الى إتقان التمثيل الاجتماعي وهو يحمي البطل الجريح في منزله، على مرمى حجر من التهمة بالمشاركة في جريمة خلفيتها فدائية. اشترك في البطولة بلمسة قلب ساعة الاستجابة لإنقاذ جريح من هلاك محقق.

نحن اليوم وقد انتهى القرن العشرين مبكرا مع سقوط جدار برلين (إحدى عشر سنة قبل اكتمال مائة سنة)، تسارعت وثيرة الثورة المعلوماتية، بحيث يخرج الأرشيف على شاشة كل باحث عن المعلومة المطمورة. وتقنية الكتابة في رواية “عريس الموت” لم تبتعد عن هذا الطفو الطافح لأحداث الماضي بمعية البحث العلمي في الجامعة. فالمادة الخام للرواية (أحداث الحرب الأهلية والمقاومة ضد الاستعمار الاسباني) كومة ورق مكتوب سلمتها روصاريو إلى الطالب الجامعي المغربي أحمد الذي ذهب للدراسة في جامعة مدريد. ولعل هذه التقنية تثير توابع وزوابع روائية مقبلة لعودة الروح (توفيق الحكيم) للعلاقات المغربية الاسبانية بنفس جديد مغاير يستحق التوأمة مع عصر الذكاء الصناعي من حيث رمزية الجدة وروحية الأبدية. فالرواية شكل من الحياة يمكن صاحبه (ككل كتابة) من اختراق جدار الموت نحو الأبدية. ولعل مدبرو تطوير الذكاء الصناعي يبحثون عن الاجابة المناسبة لتأخير الموت وتحويل الحياة الى جرع صناعية تشترى في الصيدليات مثل شراء recharge الهاتف اليوم… وسوف يتمتع الأغنياء بالقدرة على الاشتراك السنوي، أما الفقراء فسوف يذهبون لتمديد عمرهم فقط لتسجيل أبنائهم في المدرسة… ثم يموتون… طوبى للروائيين والشعراء والمفكرين الذين تركوا للأجيال المقبلة مؤلفاتهم، فمن يدري لعل كتب اليوم ستصبح غدا رابط للاتصال بأرواح المؤلفين الأموات. فيكتشف الميت المؤلف روحه ناشرة فوطة على شاطئ في المريخ… يتحاور ممدا مع الملائكة… هذه الفجوة الخيالية من الآثار الجانبية لمرض المتعة التي تصيب قارئ “عريس الموت”….هههه

إن معدل القراءة المخجل في المنطقة العربية، يجد دواءه في مثل رواية “عريس الموت”. فهي من المتون التي تحمل معها عدوى الإدمان على القراءة. تنصف رولان بارت الذي تحدث عن لذة النص. إن كان القارئ فقيها يملأ وقته بذكر الله وكسب الحسنات تمنحه فرصة التنزه على شرباء الجعة في الحانة الاسبانية دون أن يرتكب جرما مخلا بالشريعة. وإن كان القارئ سكيرا لا يخرج من الحانة تمنحه فرصة قراءة لحظات اجتهاد الفقيه الورع في إقناع شباب الريف بمرافقة الحاج فرنكو الاسباني للجهاد في كُــفّــار اسبانيا ويعلم من الرواية كل من الفقيه والسكير ومن بينهما أن الحاج فرنكو لم يكن يحرم شباب المغرب المسلم من نيل الشهادة إذ كان يدفع بهم نحو الصفوف الأولى في الحرب، فمن مات يأمل التمتع بحسناوات الجنة ومن بقي حيا يتمتع بشقراوات قشتالة وحوريات الأندلس المفقودة…. يفعل فيهن ما يشيب له الولدان. من هول “التمتع”.